- Главная

- Наша история

- Письмо ровесницы Великой Победы. О тех, чьё детство, чьи юность и зрелость родились в те незабвенные дни!

Письмо ровесницы Великой Победы. О тех, чьё детство, чьи юность и зрелость родились в те незабвенные дни!

Я не буду описывать известные всем россиянам события Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., горе и плач по погибшим, счастье возвращения живыми победителей и – неистово огромнейшее счастье – рождение нового поколения! Скажу только об одном, малоизвестном событии, свершившемся в холодном северном Карском море в августе 1944 года – гибели Полярного конвоя БД5. Почему? Сейчас узнаете!

Конвой следует курсом по Северному морскому пути

12 августа, 1944 год – горизонт чист, море спокойно.

Начну с того, что это не был один из череды известных нам из истории и художественной литературы конвоев с помощью союзников с грузами по ленд-лизу, то есть, по большому счету – снабжение фронта транспортом, продуктами и прочими необходимыми грузами. Уточняю – то были военные конвои…

А вот конвой БД5 выполнял мирную задачу – доставить смену специалистов на полярную станцию в районе острова и порта Диксон.

В составе конвоя шло грузопассажирское судно «Марина Раскова», на котором находились специалисты, их семьи – жены и дети, а также семьи военморов, идущих на пополнение гарнизона Карской военно-морской базы, базирующейся на Диксоне и уже отразившей нападение немецкого крейсера «Адмирал Шеер».

У Германии были грандиозные планы по захвату северных территории СССР с их ресурсами и Северного морского пути, потому Диксону отводилась особая роль в его защите. Охрану конвоя осуществляли три военных тральщика.

Август. Солнце пока не ушло за горизонт на зимние «каникулы». Карское море, как всегда холодное, но спокойное. Горизонт чист, аппараты акустиков не издают ни звука.

Караван идет проложенным штурманами курсом…

А волны и стонут, и плачут…

Всё, что случилось мгновение спустя, описано многими авторами: на пассажирское судно напала германская подводная лодка с новейшими торпедами, движение которых акустикам не слышно… Ледяные волны Карского моря приняли в себя женщин, детей, моряков, чудом оставшихся в живых после гибели пассажирского судна и двух военных тральщиков. Дети погибли все. Часть взрослых сумели вызволить из воды команды тральщиков, часть спаслась на лодках, катерах и карбасах.

Минуты спустя после гибели «Марины Расковой» такими же торпедами были потоплены два тральщика из трёх.

В интернете существует немало статей с различными описаниями трагедии и множеством противоположных мнений. Если будете читать – читайте всё! Только тогда вы приблизитесь к истине и пониманию, почему погибло много людей, почему не удалось спасти всех – и разобраться в главном вопросе, по которому споры не утихают даже спустя 80 лет: прав ли был командир единственного не потопленного немецкой субмариной тральщика, уведя своё судно с экипажем, отрядом военморов и почти двумястами спасенными, поднятыми из воды.

По мнению некоторых сурово-категоричных авторов, командир последнего тральщика виновен в оставлении людей в воде и на слабых неуправляемых плавсредствах. И никак не оценивается то, что его решение покинуть место трагедии и спасти более двухсот человек, с трудом разместившихся на малом суденышке – было вынужденным и, по большому счету – героическим.

Доставив спасенных на Диксон, тральщик вышел в море в свободный поиск-охоту и уничтожил четыре германских новейших субмарины, очистив таким образом Северный морской путь от подводной опасности!

Вечная память погибшим, а живым – каждому жить за двоих!

Почему я рассказываю вам, мои друзья, об этой трагедии, какое отношение она имеет к дате моего рождения? Самое прямое: на этом тральщике были спасены от смерти мои будущие родители – старший лейтенант Пётр Егоров и его молодая жена – красавица и певунья Жанночка, романтическим образом «умыкнутая» бравым морским десантником, освобождавшим Севастополь в мае 1944 года.

Петр Петрович Егоров

Евгения Григорьевна Егорова

Историю их спасения я узнала уже будучи взрослой – мало кто из прошедших войну, чудом выживших после многих ран и контузий, соглашались рассказывать о ней. А если говорили, то очень скупо.

Только однажды я слышала, как папа во сне командовал: «Танки, танки! Огонь, огонь!» Никак не мог закончить он свою войну, которую начал еще в 1939 году рядовым лыжного батальона разведки в заснеженных финских лесах...

Но это было потом, через 12 лет после Победы. А 6 мая 1945 года, за три дня до подписания Германией капитуляции и объявления об этом – в госпитале Карской военно-морской базы на Диксоне родилась я!

Приказом командующего новорождённой было выдано богатое по тем временам приданое из матросского арсенала: три простыни на тонкие пелёнки, шесть шерстяных портянок на теплые пелёнки и по половине байкового и суконного одеял… Такое же приданое получили еще две девочки, родившиеся в те дни.

Думаю, «пяточки» девчонкам обмывали всем гарнизоном – но об этом история умалчивает!

Вот и стал моей родиной арктический порт Диксон у самого Ледовитого океана – на северном берегу полуострова Таймыр.

Полярное братство: один за – всех и все – за одного!

Крайний Север – особенная территория, как теперь говорят – «Место Силы».

В одиночку там не выжить, только во взаимопомощи! Так и жили – большой дружной семьей, в которой все заботились обо всех.

Диксонское детство было замечательным: детей было много – и довоенных, привезенных с Большой земли детей полярников-специалистов, и детей из многодетных семей промысловиков. Их лелеяли, не давали болеть, кормили вкусно и по возможности разнообразно. Кто-то из руководителей – заботливый, умный и дальновидный, сохранил нескольких породистых коров из привезенных в качестве мясной составляющей рациона военнослужащих и специалистов-полярников с семьями и создал из этих счастливых коров молочное стадо. Все диксонские дети ежедневно получали свежее молоко. И ещё до войны была построена теплица, где выращивали нехитрую витаминную зелень.

Детский сад – нам по 5 лет!

Мирные будни на берегу Ледовитого океана

Но вот закончилась война и наступили полярные трудовые будни с нечастыми праздниками.

Основой, фундаментом жизнедеятельности посёлка Диксон на материке был морской порт с великолепной бухтой, на противоположном берегу которой, на острове Диксон, расположился аэродром и небольшой посёлок.

Взрослое население было занято взрослыми делами, а центром детской жизни была школа. Мы там пропадали с восьми утра до восьми вечера – так было здорово и интересно! А после нас школу оккупировали взрослые, не успевшие из-за войны окончить среднюю школу. Учились все!

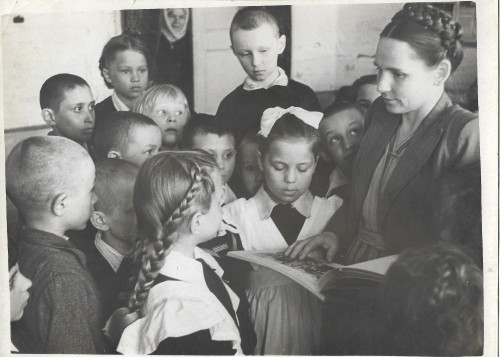

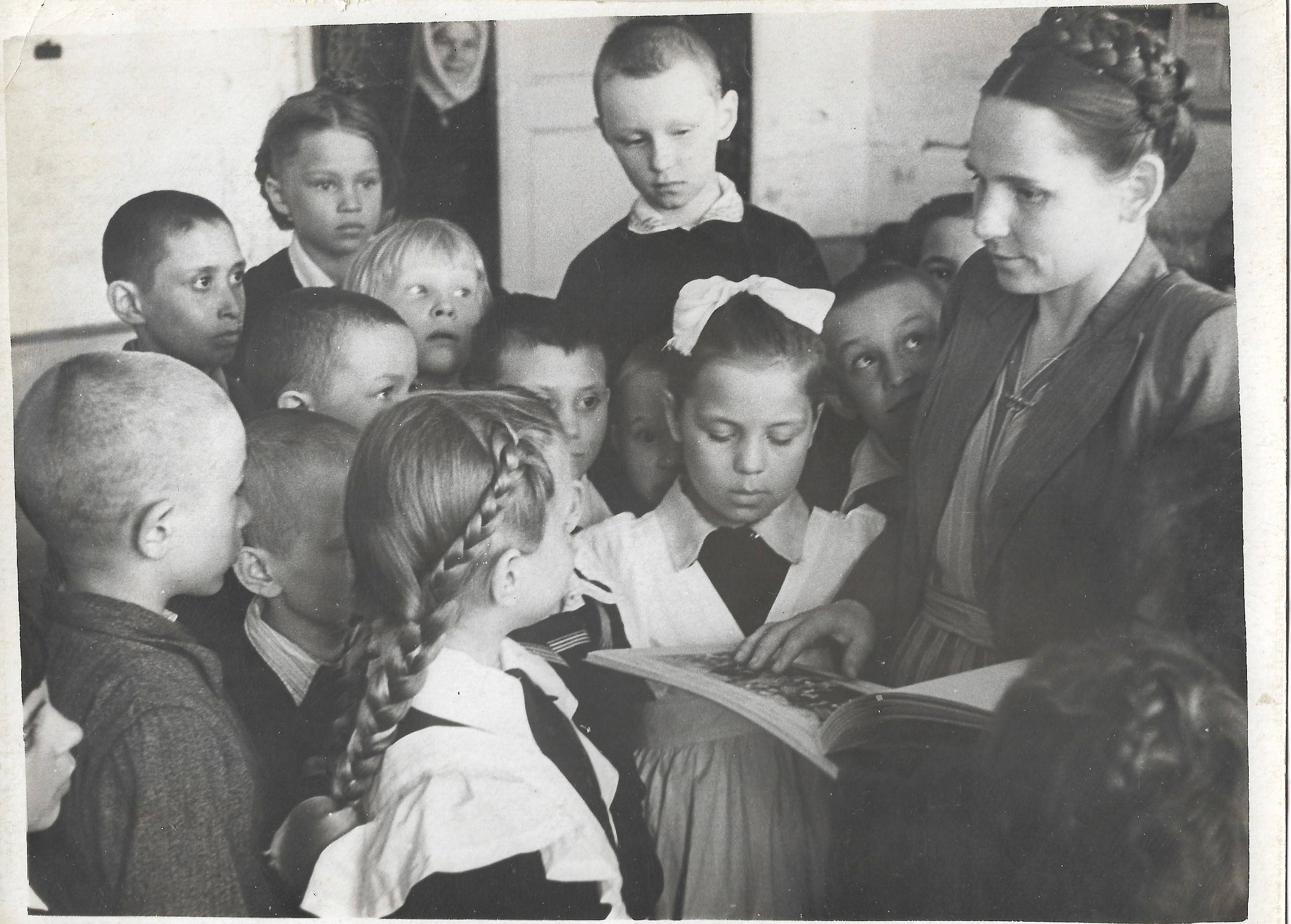

Вот, сколько нас, рожденных в 1945-м, и любимая учительница рядом, Мария Михайловна Шадрина

Первоклассница Валентина

Свободного времени не было ни у кого – наши родители были молоды, энергичны, полны оптимизма и надежд на лучшее будущее.

Работала пекарня – диксонский хлеб сорта «пеклеванный» я помню до сих пор.

Действовала прачечная, баня. Работал радиоузел. Интересный досуг предлагал клуб «Полярник». А поселковая столовая была не только местом, где можно трижды в день досыта поесть, но и своеобразным семейным домом, в котором была традиция – по воскресеньям (в субботу все работали) приходить на завтрак всей семьей и угощаться изумительными блинчиками и восхитительным какао под звуки незабываемой «Голубки» Клавдии Ивановны Шульженко.

Мы все в этом мире – соседи!

Страна в те годы не забывала о северных территориях, которые теперь приходится восстанавливать: на Диксон летели самолеты, и не только на Диксон, но и через Диксон – на Северный полюс – на ледовые станции. Диксончане смотрели все новые фильмы, «ночевавшие» в аэропорту, встречались со знаменитыми артистами: в клубе выступал Вячеслав Ростропович, в школу приходила Рина Зелёная и даже самый знаменитый полярник Иван Дмитриевич Папанин!

Детство живет с нами всю жизнь! И так странно иногда понимать, что пароход Михаил Стреколовский – это дядя Миша, начальник порта и папин командир, а дядя Толя – это капитан Анатолий Качарава, герой войны, а сосед дядя Яша – будущий руководитель грузинского морского пароходства Яков Джинджарадзе...

Так тесен мир!..

А вот теперь я – почти вологжанка – во всяком случае, в Вологде и Верховажье у меня друзей больше, чем в Заполярье.

И родные мои нашли вечный покой в сосновом бору на правом берегу реки Вага.

Валентина Лаверова (Мурманск – Верховажье). Фото из архива автора

Справка

.jpeg) Егоров Петр Петрович (23.02.1920 – 23.12.1994) – капитан на судах Северного бассейна. Родился в Ленинграде, с 16 лет ходил в море на торговых судах. В 1939 году курсантом Ленинградского морского техникума добровольцем ушел с лыжным батальоном на Финскую войну. В 1940 году служил в Кронштадте боцманом на эсминце «Гневный».

Егоров Петр Петрович (23.02.1920 – 23.12.1994) – капитан на судах Северного бассейна. Родился в Ленинграде, с 16 лет ходил в море на торговых судах. В 1939 году курсантом Ленинградского морского техникума добровольцем ушел с лыжным батальоном на Финскую войну. В 1940 году служил в Кронштадте боцманом на эсминце «Гневный».

В годы Великой Отечественной войны – командир взвода разведки лыжного батальона, командир роты морской пехоты (участвовал в обороне Севастополя). В 1944 году был направлен из Каспийской военной флотилии в распоряжение Военного совета Беломорской военной флотилии, стал служить в Диксоне в аварийно-спасательном отряде Карской военно-морской базы.

В 1945 году переведен на Черноморский флот в ЭПРОН – аварийно-спасательный отряд по подъему затонувших судов. Награжден орденом Отечественной войны. В послевоенные годы вновь на Диксоне – капитан порта. В 1950-х годах работает в Мурманском морском пароходстве: капитан шхуны «Сатурн», спасателя «Василий Прончищев». Затем – капитан-директор транспортного рефрижератора «Иван Шишкин» Севрыбхолодфлота, учебного судна МВИМУ «Капитан Сафонов». В 1973 году руководимый им экипаж ТР «Космонавт Гагарин» лидировал по флоту в соревновании среди однотипных судов. Участвовал в спасательно-водолазных работах по подъему затонувшего в Мурманском порту судна «Компас». Похоронен в Вологодской области.

www.rmpoisk.ru

В тему

Это стихотворение поэтесса Ольга Фролова написала для юбилея автора

Тем, кто рожден в сорок пятом

В сорок пятом, в сорок пятом, в сорок пятом

Посчастливилось родиться тем ребятам.

В самый лучший май весны моей планеты,

В самый яркий, долгожданный май Победы!

Это было, это было, это было.

Та весна взорвала лёд и растопила.

Провела ладонью тёплою по снегу,

И зелёная трава – за ней по следу.

В сорок пятом, в сорок пятом, в сорок пятом

Посчастливилось родиться тем ребятам...

За сынов от счастья плакали, за дочек,

В одеяльцах прижимая свой комочек.

Это было, это было, это было.

Смех и слёзы: так Победа говорила,

Пересохшими губами спирт глотала

За родившихся, за тех, кого не стало.

В сорок пятом, в сорок пятом, в сорок пятом

Посчастливилось родиться тем ребятам.

К той весне, к той самой-самой прикоснуться.

И, заснув с Победой, с ней же и проснуться!

Это было, это было, это было!

И своих детей весна та не забыла.

Поверни лицо, там видишь – у рассвета -

Это – лето, это – лето, это – лето!

«Верховажский вестник» №30 за 7 мая 2025 года